So war es bei BAD OMENS

10. Dezember 2025, Oberhausen, Rudolf-Weber-Arena

Die Nachricht traf ein wie ein heller Blitz, der die Nacht erleuchtet und Dich mit seiner Faszination augenblicklich in den Bann zieht. Bad Omens kündigten im August ihre erste Tour in Europas großen Arenen an – überraschend, ohne Vorwarnung, nur mit der unmittelbaren Gewissheit, dass etwas Bedeutendes bevorsteht. Und die Ankündigung verbreitete sich wie ein Lauffeuer: Die Tickets schwanden in rasanter Geschwindigkeit und die meisten Termine waren restlos ausverkauft. Auch die Rudolf-Weber-Arena in Oberhausen reihte sich nahtlos ein – komplett gefüllt, pulsierend, bereit für eine Band, die an diesem Abend zeigen sollte, wie tiefgreifend sie sich in den vergangenen Monaten gewandelt hatte.

Erste Anzeichen

Es ist die Rückkehr einer Band, die hart gearbeitet hat – gezwungen durch einen Schatten, der lange vor dieser Tour über ihnen lag. Ein Schatten, dessen Konturen im Januar 2024 spürbar waren, als Bad Omens im Kölner Palladium spielten. Ich erlebte einen Konzertabend von immenser Wucht, beeindruckender Produktion, stimmlich brillant, doch begleitet von einer unsichtbaren Schwere, einer gewissen Distanz, die man kaum greifen konnte. Die Ansagen zwischen den Songs wirkten routiniert, direkter Kontakt zu den Fans, der früher ein fundamentaler Teil ihrer Identität war, blieb aus.

Der hohe Preis eines rasanten Erfolges

Ende 2022 ging ihr Song „Just Pretend“ auf TikTok viral. Gefolgt vom erheblichen Ansturm im Jahr 2023: Millionen neuer Streams, internationale Aufmerksamkeit, eine Fanbase, die explodierte. Ein Erfolg, der Bad Omens über Nacht in eine Größenordnung katapultierte, in der jede Bewegung sichtbar wird und jeder Atemzug beobachtet scheint. In dieser Phase zogen sich die Bandmitgliedervollständig aus den sozialen Medien zurück – allen voran Noah Sebastian, der dort zuvor überaus präsent war. Der Hype überrollte die Band und mit einher kam die Erschöpfung. Was folgte, war ein Cut, der die Fans erschütterte: die spontane Absage der Frühjahrstour 2024 inklusive ihres Auftritts bei Rock am Ring und Rock im Park. Bitter war dieser Schritt für beide Seiten gleichermaßen. Und doch war es mutig und absolut richtig, deutlich spürbare Anzeichen von Burnout nicht zu ignorieren, sondern ernst zu nehmen. Noah hörte auf seine eigene Grenze. Die eigene Zerrissenheit, die sich zwischen Visionen, Erwartungen und dem Lärm der Welt aufgerieben hatte, ließ ihn einen bewussten Schritt zurücktreten. Ein Schritt, der Raum schuf – Raum, in dem er an sich arbeiten konnte, fernab des grellen Blickes der Öffentlichkeit.

Zwischen Hoffnung und Ehrfurcht

Seit August dieses Jahres veröffentlichten Bad Omens vier neue Songs. Diese Stücke offenbarten eine künstlerische Weiterentwicklung, die sich mit einer glasklaren, emotional geschärften Intensität zeigte. Ihre Qualität setzte neue Maßstäbe – sie sorgte für Staunen und ließ einen zugleich tief berührt und überwältigt zurück. Mit diesen Songs im Ohr entstand jene stille Erwartungshaltung, die ich an diesem Abend in Oberhausen in mir trug: Eine Mischung aus Hoffnung, Nervosität und einer fast ehrfürchtigen Neugier. Wie würden Bad Omens nach diesem Einschnitt zurückkehren und welche Aura würde Noah entfalten – ein Künstler, der sich neu geordnet hatte?

Der Auftakt

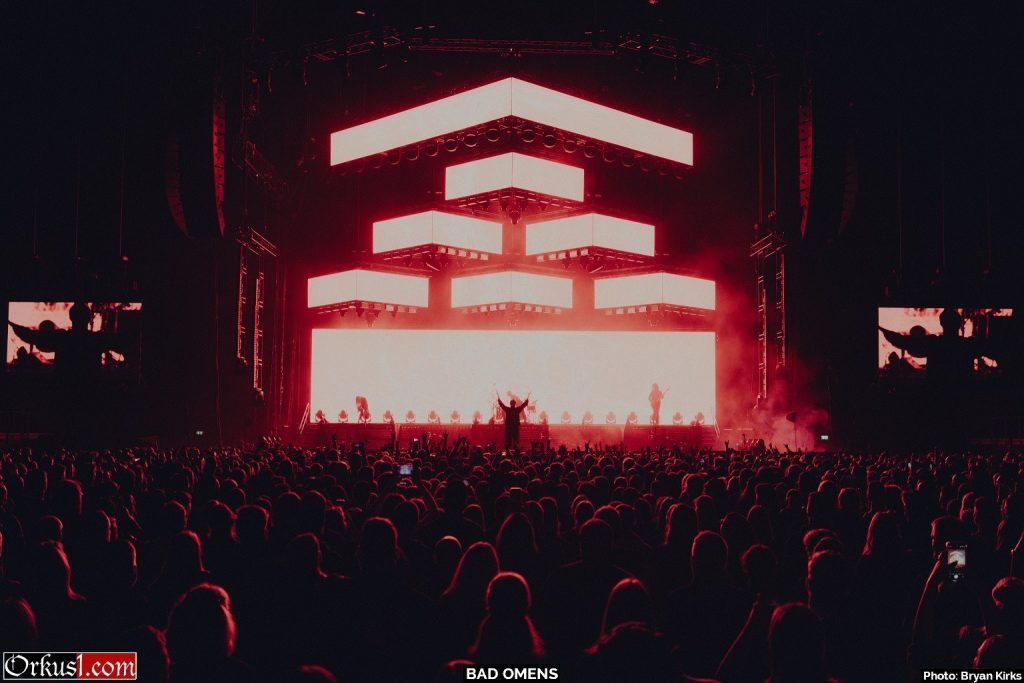

Als die Lichter um 21:10 Uhr in der Rudolf-Weber-Arena erloschen, schwebte dieses Gefühl schneidend durch die Luft. Mehr als 12.000 Menschen blickten gebannt auf die Bühne. Doch bevor die ersten Klänge den Raum erfüllten, wanderten die Blicke seitlich auf die großen Leinwände, auf denen das Intro zur neuen Produktion der Show einsetzte. Fünf cineastische Sequenzen, eingebettet in eine fortlaufende Storyline, die an die aktuellen Musikvideos und die neuen Songs anknüpft, strukturierten den Konzertabend – wie Kapitel einer größeren Erzählung, die sich Stück für Stück vor unseren Augen offenbarte.

Eine magische Parallelwelt

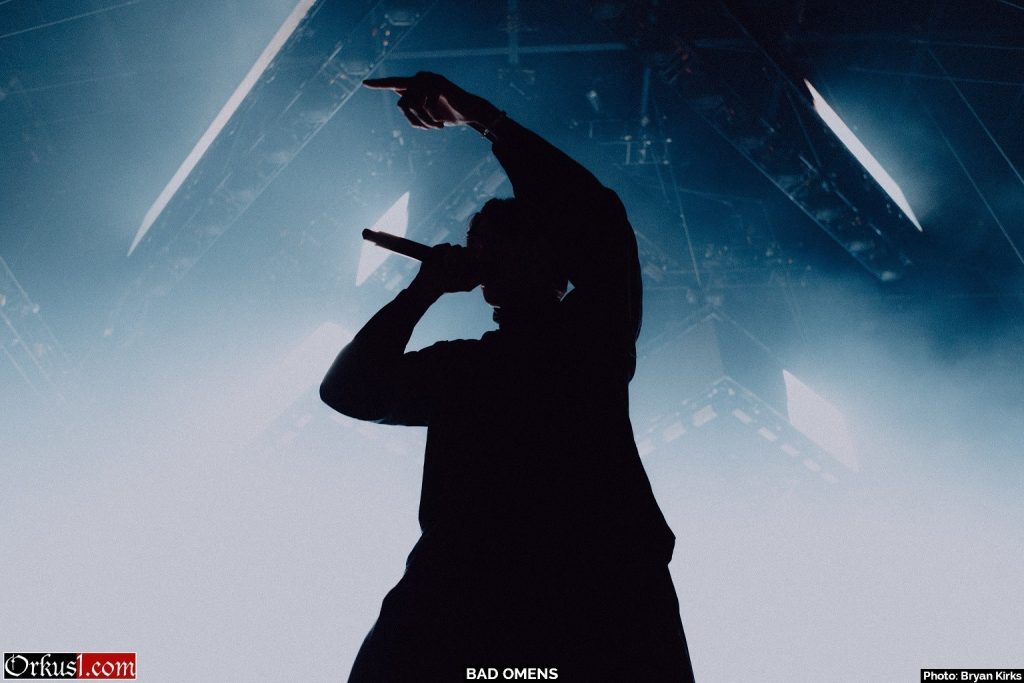

Die Show begann mit „Specter“ – dem ersten Song der neuen Bad-Omens-Ära. Ein Stück, das schon bei seiner Veröffentlichung im August wie ein Aufbruch wirkte: Die Band löschte zuvor sämtliche Beiträge ihres Instagram-Accounts, ließ drei rätselhafte Reels folgen – ein Junge im Geisterumhang, verstrickt in ein intensives psychologisches Gespräch – und öffnete damit eine Tür zu jener düsteren Szenerie, die das Musikvideo schließlich in voller Wucht offenbarte. „Specter“ markierte den Moment, in dem die US-Amerikaner ihren Sound auf ein neues Level hoben. Auf der Bühne hielt dieser Song nun Einzug – und zwar als Manifest! Der Opener begann in vollkommener Stille. Zu melancholischen Pianoklängen stand Noah allein im Schein des Lichts. Der Bodennebel nahm wolkenartig seine Beine ein, während seine glasklare Stimme einsetzte – so überirdisch präzise, dass seine Erscheinung im Dunst fast unwirklich erschien, als würde etwas aus einer anderen Welt aus dem Schatten treten. Gänsehaut überzog meinen Körper. Jubelschreie brandeten auf und durchbrachen die Spannung in der Arena. Nach und nach platzierte sich Nick Folio an seinen Drums, während auch Nicholas Ruffilo und Joakim „Jolly“ Karlsson an Bass und Gitarre die Bühne enterten. Mit dem einsetzenden Refrain schossen opulente Nebelsäulen in die Höhe, während taghelles Licht die komplette Szenerie in ein grelles, flimmerndes Weiß tauchte. Zusammen mit den Zeilen „Because I’ve kept my distance, it just made it worse / But I’ve learned to live with the way that it hurts“ sank Noah auf die Knie. Bei der sich aufbauenden Sequenz markierte er das letzte Wort der eindringlichen Passage mit einem einzigen, langgezogenen Schrei! Eingebettet in den massiven Sound schlugen die Worte mit voller Wucht ein. Gedankenverloren ließ sich der Fronter vom Klang tragen und breitete die Arme aus – ein Bild purer Hingabe, das den Jubel im Publikum weiter entfachte. Entschlossen trat er an den Bühnenrand und blickte in die Menge: „Do you feel love? I know, I don’t.”

Optische Kraft

Die Bühne selbst war passend zur Dreiecksästhetik der gigantischen Deckenelemente spitz zulaufend erweitert worden; dahinter erstreckte sich eine riesige LED-Wand über die gesamte Rückseite. Darüber spannte sich eine vielschichtige Konstruktion aus LED-Dreiecken: Unter einem zusätzlich schwebenden, dominanten Dreieck hoch über dem Geschehen ordneten sich sechs massive LED-Elemente in einer 1-2-3-Formation an – eine futuristische Pyramide aus Licht und bewegten Bildern. Die Dreiecke fungierten nicht nur als Lichteinheiten, sondern zugleich als projektionsfähige Flächen, auf denen abstrakte Visuals pulsierend ineinander übergingen. Im hinteren Bühnenbereich zog sich eine erhöhte Plattform über die gesamte Breite der Bühne. Mittig thronte das Drumset – ein klares architektonisches Zentrum, das die Inszenierung bündelte und ihr zusätzliche Wucht verlieh. Die Visuals verstärkten Emotionen, schufen geschickt Atmosphäre und Tiefe – ohne vom Geschehen auf der Bühne abzulenken. Ein Meisterwerk.

Pit voraus!

Als sei soeben nichts Bedeutendes geschehen, ergriff Noah das Wort und deutete einen abrupten Richtungswechsel an: „Can you give me a fucking circle pit?” Seine Fans musste er kein zweites Mal bitten. Wie auf Kommando formierte sich ein mächtiger Strudel, der sich mit jeder Sekunde ausweitete und Noah zwischen seinen Shouts sichtbar in Verzückung versetzte: „Let’s keep moving. Let’s go!” „Glass Houses”, ein wütender, schonungsloser Track ihres Debütalbums von 2016, brach los – ein Lied, das mit Verrat und falschen Freunden abrechnet und dennoch für Stärke und Selbstbehauptung steht. Feuerstöße und Nebelschübe wechselten sich im Takt ab, während Noah vergnügt die tausendfachen Stimmen seines Metal-Chors dirigierte.

Kollektive Verwundbarkeit

Nach der entfesselten Energie von „Glass Houses“ richtete Noah seinen Fokus in die Menge. Immer wieder suchte er bewusst Blickkontakt zu seinen Fans, spiegelte ihre Blicke, statt über die Köpfe der Menge hinwegzusehen. Diese Art der Wahrnehmung erzeugte eine unerwartet starke Bindung – ein stiller Austausch, der sich wie ein unausgesprochenes Versprechen durch die Arena zog. „My friends, welcome to ‘The Drain’.“ Der Song, ursprünglich in Zusammenarbeit mit HEALTH und SWARM entstanden, öffnete ein weiteres Kapitel des Abends: getragen, melancholisch, atmend. Eine emotionale Talfahrt, die von Erschöpfung, Abhängigkeit und dem schleichenden Verlust des eigenen Selbst erzählt. Live entfaltete sich diese Schwere mit einer Ehrlichkeit, die ihresgleichen suchte. Noahs Stimme wirkte nahezu zerbrechlich – engelsgleich in ihrer Klarheit, zugleich von einer tiefen inneren Erschöpfung durchzogen. Viele Fans identifizieren sich stark mit der Intimität dieses Songs, mit seiner Verzweiflung, mit dem Gefühl, in einer Beziehung oder einer Situation festzustecken, die einen langsam verschluckt. „Make some noise, my friends.“ Seine Worte klangen nicht nach einem einfachen Aufruf, sondern nach einem aufrichtigen Dank an die Menschen vor ihm.

Gefühlsbeben

Folgend legte sich eine konzentrierte Ruhe über die Arena. Die Bühne wechselte in tiefes, pulsierendes Rot, das wie ein Herzschlag im Raum vibrierte. Noah war nun bei sich und wirkte, als würde er die Schwere dessen, was nun folgen sollte, erst selbst in sich fühlen müssen, bevor er es in die Arena hinausgab. „The Death of Peace of Mind.“ Ein Song, der den Fans enorm viel bedeutet. Ein Bekenntnis. Ein Spiegel. Eine Wunde. Mit einer Seelenruhe trug Noah die ersten Zeilen vor. Er fühlte jeden Moment, jede Silbe, als würde er das Gewicht seiner eigenen Worte erneut durchleben. Zunächst stand er fast allein im Klangraum – nur begleitet von Nick, dessen Drums pochend unter der Oberfläche lagen. Erst später gesellten sich Jolly und Nicholas mit den einsetzenden Riffs hinzu, und der Song begann, seine volle, düster-glitzernde Gestalt zu entfalten. Noahs Stimme schwankte zwischen Zartheit und brennender Verzweiflung, zwischen Resignation und flehender Sehnsucht. Man spürte in jeder Nuance die eindringliche Bedeutung des Liedes über eine Liebe, die gleichzeitig Sucht, Schmerz, Abhängigkeit und Selbstzerstörung vereint. Die ikonischen Zeilen „Love’s the death of peace of mind“ durchdrangen die Arena mit emotionaler Wucht. Zwischenjubel durchbrach die Stille. Ein Strom an Emotionen, der sich sammelte, verdichtete sich – bis die Dramatik schließlich ihren Höhepunkt erreichte: Heftige Feuerschübe schossen in den Himmel der Halle, während der Breakdown wie ein seelischer Erdrutsch über die Bühne rollte. Ein Augenblick purer Katharsis.

Vereinigung

Nach diesem emotionalen Beben blieb die Spannung greifbar. Und genau das nutzten Bad Omens. „It’s a new one. Oberhausen, make some noise!” Als die ersten Töne von „Dying To Love“ erklangen, öffnete sich ein Klangbild, das vom ersten Moment an berührte. Die Gitarren wirkten präsenter als zuvor, klarer, fast schneidend – bis Noahs Stimme einsetzte und alles in ein weicheres Licht tauchte. Die Sanftheit in seiner Stimme machte einen regelrecht fertig. Zart, warm, verletzlich – und im nächsten Atemzug getragen von einer Eindringlichkeit, die tief ins Mark drang. Voller Leidenschaft sangen tausende Stimmen den Refrain mit, und es wirkte, als würde sich die Sehnsucht dieses Songs wie ein gemeinsamer Pulsschlag durch die Arena ziehen. Noah nahm diese Energie auf, fast überrascht darüber, wie sehr das Publikum das neue Stück bereits verinnerlicht hatte. Man sah ihm an, wie sehr er es genoss, dass die Fans diesen Song mit ihm durchlebten. Auch seine eigenen Bewegungen flossen wie von selbst – getragen von einer inneren Losgelöstheit, die diesen Moment so besonders machte. Gerade live entfaltete sich die Bedeutung dieses Songs in voller Tiefe.

Krönung im Chaos

„Concrete Jungle“ durfte im Set nicht fehlen. Noch bevor der Song sich öffnete, umrahmten Nicholas und Jolly Nick auf der Empore und schufen ein energiereiches Kraftfeld. Der Song begann sinnlich zart. Noah stand im Halbdunkel, seine Hände sanft vom Bühnenlicht erfasst: schlank, elegant, übersät mit feinen Tattoos, die sich bei jeder Bewegung wie lebendige Linien über seine Haut zogen. Die Art, wie er sie einsetzte – ruhig, anmutig, fast zeichnend – sorgte in den vorderen Reihen für hörbare Seufzer. Das Intro des Songs trägt diesen schwebenden, latenten Druck in sich: eine Mischung aus düsterer Elektronik, unterschwelliger Wut und moderner Metalcore-Ästhetik. Inhaltlich geht es um das Gefühl, in einer Welt zu leben, die Dich formen will, bis nichts Eigenes mehr übrig ist – und darum, sich diesen Erwartungen zu entziehen, koste es, was es wolle. Und genau diesen inneren Konflikt ließ die Band nun zur Explosion reifen. Der Sound begann sich zu verdichten; die Synthflächen wurden härter, die Gitarrenklänge dunkler und bedeutend schwerer. Alles ballte sich zusammen – bis Noah plötzlich nach vorn preschte und die Stille mit einem Urschrei sprengte: „AND I’M THE FUCKING KING!“ Im selben Moment krachten die Gitarren voller Härte hinein, Flammenstöße schossen in die Höhe, und die Menge tobte! Noah brüllte uns voller Energie entgegen: „I can’t fucking hear you!“ Es war für alle ein Ausbruch, eine Befreiung, ein kollektiver Schrei.

Stillstand ist keine Option

Und das Energielevel blieb auf Anschlag: Zu „Nowhere to Go“ forderte Noah weitere Circle Pits ein – und Oberhausen lieferte! Der Song selbst, ein rasender Mix aus treibenden Drums, aggressiven Riffs und einer fast panischen Dringlichkeit, steckte alle an. Die Hektik, die der Track im Studio trägt – das Gefühl, nirgendwohin zu können und trotzdem zu rennen – verwandelte die Arena in ein brodelndes Geschehen. Nicholas headbangte wild seinen Schopf umher, während Jolly die härtesten Parts des Abends aus seinen Saiten prügelte. Zu dem Track musste Noah natürlich nicht alleine tanzen: Die gesamte Halle bewegte sich wie eine gewaltige, pulsierende Masse. „Alright – keep it moving. I like it.“ Sein Lächeln verriet, dass die Menge genau das lieferte, was er im Sinn hatte. Dann der Moment, den viele gefürchtet und gleichzeitig herbeigesehnt hatten. Noah trat einen Schritt zurück, hob die Hand und rief: „Ok, Oberhausen, I may give you a minute to make a big fucking wall of death. But here is the deal: I want tonight to be the biggest fucking wall of death of this entire tour.

We can do that!“ Innerhalb weniger Augenblicke teilte sich die Menge wie von selbst – als würde ein unsichtbarer Riss durch die Halle verlaufen. Zwei Fronten standen sich wartend gegenüber, mit einem Glitzern in den Augen, das irgendwo zwischen Respekt und Vorfreude lag. Dann fiel der Einsatz. Ein Aufschrei. Ein Losbrechen. Körper prallten spielerisch gegeneinander, wirbelten, tauchten unter, stießen sich wieder ab und verloren sich in der wuselnden, chaotischen Ekstase der Menge. Es war kein Kampf – es war ein kollektiver Überschuss an Adrenalin, ein körperlicher Ausdruck purer Musik. Ein Moment voller Lebendigkeit.

Kollektive Gegenwehr

Zu „Limits“ begann das Rund in der Arena geschlossen zu hüpfen. Zeitgleich teilte sich die große LED-Wand in sechs Bildflächen, auf denen die Bandmitglieder abwechselnd live zu sehen waren – fragmentiert und doch verbunden, passend zur inneren Zerrissenheit des Songs. Noah tanzte ausgelassen über die Bühne, sichtbar gelöst, während der Track mit roher Direktheit nach vorne drängte. „Limits“ rockte hart, setzte Endorphine frei und riss das Publikum vollständig mit sich. Noah hielt kurz inne, ein Lächeln huschte über sein Gesicht. „Alright, I love this part. This is the part where I want you to sing as loud as you can.“ Es war keine bloße Aufforderung, sondern eine Einladung, Teil dieses Moments zu werden. Als die ikonischen Zeilen erklangen – „Well, everyone’s listening, and they know the difference / You’re not failing our senses / But you’re pushing my limits“ – sang die Menge noch lauter mit, als zuvor. Der Refrain entlud sich mit voller Wucht, getragen von einer Intensität, die den Song weit über seine Studiofassung hinauswachsen ließ. Für alle wurde erlebbar, worum es in „Limits“ geht: um falsche Schuldzuweisungen, um manipulative Narrative, die gegen einen verwendet werden – und um die Kraft, sich selbst nicht länger infrage stellen zu lassen. Noah ließ uns diesen inneren Konflikt nicht nur mitsingen, sondern miterleben. Ein kollektiver Ausbruch, roh und ehrlich, der zeigte, wie eng Band und Fans in diesem Augenblick miteinander verbunden waren.

Adrenalinschub

Erneut stachelte der Fronter uns an: „Oberhausen, can you fucking hear me?” Mit „Artificial Suicide“ erreichte das Energielevel endgültig den Siedepunkt. Der Song lebt live von seiner kompromisslosen Direktheit: ein gnadenlos treibender Beat, kalte, maschinelle Härte und eine Spannung, die keine Pause zulässt. Unweigerlich schoss der eigene Pulsschlag in die Höhe. Weiße, grelle Visuals fluteten die Bühne und verstärkten das Gefühl von Überforderung und Kontrollverlust, während massive Nebelsäulen im Takt emporschossen und die Szenerie weiter anheizten. Alles drängte nach vorne, alles war Bewegung. Die Menge tobte, Stimmen schrien sich frei, Körper folgten dem Rhythmus – „Artificial Suicide“ wirkte wie ein Ventil, das den angestauten Druck explosionsartig entlud. „V.A.N.“ schärfte den Blick auf eine düstere Gegenwart. Ursprünglich für Poppy geschrieben, übernahm Noah die hohen Vocals mühelos selbst. Der Song wurde zur Stimme eines Systems, das den Menschen längst durchdrungen hat: lernend, berechnend, allgegenwärtig. Eine Macht, Zukunft verspricht, doch dabei Identität, Emotion und Menschlichkeit entkernt. Die Bühne war nun in ein kaltes, intensives Grün getaucht. Kabelartige Strukturen zogen sich wie Nervenstränge über die große LED-Wand, während auf den dreieckigen Leinwänden einzelne Augen hervorblickten – kontrollierend, wachend, beunruhigend. Noah dirigierte die Menge mit sicherem Griff: Tausende Hände bewegten sich synchron auf und ab, ehe das Publikum geschlossen ins rhythmische Klatschen überging – unbewusst wurde man Teil eines Systems, das der Song zugleich entlarvt.

Unantastbar

„What about another new one? This is ,Left For Good’.” Live wirkte der brillante Frischling wie die konsequente Weiterführung all dessen, was Bad Omens in den vergangenen Monaten angedeutet hatten: verletzlich und wuchtig zugleich, getragen von einer Intensität, die sich tief unter die Haut grub. Noah lebte diesen Song in jeder Sekunde. Meist direkt am Bühnenrand, den Blick immer wieder ins Publikum gerichtet, ließ er Gesang und Screams nahezu nahtlos ineinander übergehen – ein Wechsel, der in seiner Präzision und emotionalen Kontrolle extrem beeindruckte. Seine Stimme bewegte sich zwischen warmer Zerbrechlichkeit und bedrohlicher Schärfe, als würde der Song permanent zwischen Rückzug und Ausbruch pendeln. Genau darin liegt seine Kraft. „Left for Good“ ist kein klarer Abschied, sondern ein Ringen – zwischen dem Wunsch, etwas hinter sich zu lassen, und der Erkenntnis, dass Schmerz längst Teil der eigenen Identität geworden ist. Diese Spannung war live greifbar. Spitze Jubelrufe brandeten aus der Menge. Unnachgiebige Feuerstöße erhitzten unsere Gesichter, während Noah sich um die eigene Achse drehte, growlte, losließ. Ihre aktuelle Single zeigte eindrucksvoll, wo Bad Omens aktuell stehen: kompromisslos ehrlich, emotional entblößt – und gleichzeitig stärker denn je.

Spürbare Leichtigkeit

Mit „Anything > Human“ öffnete das Quartett den Raum für einen besonderen Gastmoment. „Make some noise for The Ghost Inside. Make some noise for Jonathan Vigil.” Im Verlauf des Songs erhielt Noah stimmliche Unterstützung von seinem langjährigen Freund und Weggefährten, dem Sänger der Vorband. Jonathans markante Growls fügten sich nahtlos in den Song ein und verliehen ihm zusätzliche Wucht. Bemerkenswert war dabei die sichtbare Verbundenheit der beiden: Noah passte seine Bewegungen an, spiegelte Jonathans Präsenz, als würden sie seit Jahren gemeinsam auf dieser Bühne stehen. „Oberhausen, do you wanna dance with us?” Zu „What Do You Want from Me?” verlagerte sich der Fokus. Während sich Noah leger sitzend auf der Empore niederließ und das Geschehen genüsslich singend beobachtete, rückten Jolly und Nicholas gemeinsam an den Bühnenrand. Live lebt der Song von seiner geschmeidigen Dynamik: tanzbar, treibend, mit einer Leichtigkeit, die sofort in Bewegung übersetzt wird. Die Gitarrenlinien griffen ineinander, pulsierend und klar, während die Menge den Rhythmus aufnahm und sich geschlossen mittragen ließ.

Wie alles begann

„What It Cost“ erzeugte eine trügerische Ruhe in der Arena. Die Melodie floss in Noahs Hüften. Mit ruhigen Gesten umspielte er den Mikrofonständer, während die Streicher den Augenblick in einen warmen, wohltuenden Schleier legten. Doch diese Stille hielt nicht lange. „Bang that fucking heads!” preschte Noah der Menge entgegen – und „Like a Villain” brach los. Der Song, der mich einst zu Bad Omens lockte, entfaltete live seine pure Wucht. Ein rot-orangefarbenes Setting tauchte die Bühne in flackerndes Licht, lavaartig pulsierende Visuals durchzogen die Leinwände. Feuerstöße schossen zu den wütenden Passagen empor und die Pits wüteten. Doch dieser Ausbruch blieb nicht ohne Folgen …

Safety First

Nach dem Song wurde die Show für einige Minuten unterbrochen. Noah bat darum, das Licht im Innenraum einzuschalten. „Some kind of emergency.“ Anschließend verließ er die Bühne und gab Bescheid, dass es erst weitergehen könne, sobald die Situation geklärt sei. Als er zurückkehrte, war die Lage noch nicht vollständig unter Kontrolle. Wachsam beobachtete Noah die Szenerie und wurde deutlich: „Even another flashlight going up here. It’s very confusing up here. Flashlights mean an emergency in this situation, so please don’t do that unless you need help.“ Offenbar benötigte aber an einer anderen Stelle im Publikum weiterhin jemand Unterstützung. Noah rief einen weiteren Security herbei und verließ erneut die Bühne, bis alle Beteiligten versorgt waren. Als Künstler in einer solchen Situation aus dem eigenen Tunnel gerissen zu werden, ist alles andere als leicht. Noah meisterte diesen Moment jedoch ruhig, bestimmt und vorbildlich – mit einem klaren Fokus auf Sicherheit und Verantwortung gegenüber seinen Fans.

Cutest Moment

Als die Situation vollständig geklärt war, lockerte Noah die Stimmung: „Any more emergencies before we continue the show? Anyone has to pee or anything? Smoke a cigarette? This is the part where we read all the signs. How are you feeling, my friends? We were Bad Omens. Good to be back. Every time we come to Germany, you go fucking hard – and I love that.“ Was folgte, wurde zum wohl charmantesten Moment des Abends – und sollte später noch Wellen in den sozialen Medien schlagen. Noah entdeckte im Publikum ein Handy-Hintergrundbild und ließ sich das Telefon anreichen. „You guys gotta stop with this shit!“ protestierte er lachend. „That is not me!“ Er hielt das Bild in die Kamera, damit es alle auf den Leinwänden sehen konnten: eine Badeente mit Noahs unverkennbarem braunem Haarschnitt. Der Hintergrund dieser Szene: Genau dieses Bild hatte Noah früher selbst einmal als Profilbild auf Instagram genutzt – und die Fans lieben es bis heute. Nicht zuletzt, weil Noah in gewissen Momenten gern eine herrlich überzeichnete Mimik zeigt, die jener kleinen Badeente erstaunlich nahekommt. Lachend setzte er nach: „Does this look like me?! Get the fuck at home!“ Die Arena brach in höchst amüsiertes Gelächter aus. Ein ungeplanter Augenblick voller Selbstironie – und ein weiterer Beweis dafür, wie nahbar Noah an diesem Abend wirkte.

Es werde Licht

Inmitten der Crowd entdeckte Noah ein weihnachtlich gestaltetes Schild, geschmückt mit einer kleinen Lichterkette, das ihm sichtlich gefiel. Gleichzeitig sprach er offen über die neue Dimension dieser Tour: „It’s our first touring in rooms this size and it does feel new being so far away.“ Ehrfürchtig ließ er den Blick zu den Oberrängen wandern und erkundigte sich, ob sich wirklich alle wohlfühlten. Dann nahm die Show wieder Fahrt auf. Noah wandte sich erneut an das Publikum, lud zum Mitsingen ein und kündigte mit einem leisen Schmunzeln an: „You might know this one.“ Mit „Just Pretend“ entstand wie von selbst ein riesiges Lichtermeer, das sich sanft durch die Arena zog. Tausende Displays leuchteten aus einem gemeinsamen Impuls heraus auf. Getragen von Stimmen, die jede Zeile kannten und sie mit einer Anmut sangen, die bewegte. Noah ließ den Stimmen genügend Raum. „Just Pretend“ war ein kollektives Innehalten – ein Lied, das seine Kraft aus Nähe schöpft, selbst in einer Arena dieser Größe.

Die Rückkehr

„Impose“ sorgte für den introspektivsten Part des Abends. Die Bühne lag in dunkles Blau getaucht, Noah war eher schemenhaft wahrnehmbar. Der neue Song wirkte wie ein innerer Monolog – getragen von elektronischer Kälte, einem treibenden, drum’n’bass-artigen Puls, dem er sich gänzlich hingab, bis sich die Spannung immer weiter zuspitzte. Inhaltlich verdichtet sich „Impose“ zu einem schmerzhaften Kern: dem Gefühl, anderen zur Last zu fallen, sich selbst als Störfaktor zu empfinden und Menschen vorsorglich von sich wegzustoßen. „I push everyone away“ – Noah wirkte in sich gekehrt, als würde er gegen die eigenen Gedanken ansingen. Doch dann brach der Moment auf. „Make some fucking noise for Gabi Rose!“ Die Saxophonistin der Vorband Bilmuri betrat die Bühne und setzte mit ihrem Instrument einen völlig unerwarteten Akzent. Zeitgleich traten Nebelsäulen auf, während glänzend blauer und weißer Flitterregen über die Menge emporschoss. Fans blickten überrascht hinauf und fingen einzelne Schnipsel ein, um sie als kleine Erinnerungsschätze einzuheimsen – wie kleine Beweise dafür, dass dieser Augenblick real war. Mitten im Geschehen verließ Noah plötzlich die Bühne. Er tauchte im Graben direkt (!) vor den Fans auf, bewegte sich durch den Flitterschauer und suchte: Nähe. Konträr zur Albumversion brach er in rohe Screams aus, die Zeile „Do I Impose?“ herausstoßend. Während er an den Menschen entlangstrich, ergriff er Hände und hielt Blickkontakt. Aufgeregte Schreie mischten sich unter die Musik, die Distanz zwischen Künstler und Publikum löste sich vollständig auf. Und dann … dann herrschte Stille. Der offizielle Teil des Sets war beendet. Und dieser Augenblick musste ohnehin erstmal verarbeitet werden.

Im Inferno

Anhaltender Jubel ließ Bad Omens für ihren finalen Song zurückkehren. Noah, der zuvor ein hochgeschlossenes schwarzes Hemd getragen hatte, tauchte nun mit verschwitztem Haar im schwarzen Tanktop wieder auf. Voller Passion begann sofort das bekannte Wechselspiel zwischen Menge und Sänger. Angespornt schrien sich Noah und Publikum die Worte „Concrete“ und „Jungle“ im Wechsel entgegen. Doch das reichte dem Fronter nicht.

„Louder! I said louder! Sing it with your chest! This is ‘Dethrone’.” Als die Bühne für den Closer erneut in tiefrote Töne getaucht wurde, ließ sich bereits erahnen, was nun folgen würde: der finale Abriss par excellence. Zu tonnenschwer klingenden Gitarren ging Noah mit einem Knie zu Boden, streckte den Kopf in den Nacken und growlte mit vollem Körpereinsatz alles in Schutt und Asche. Nebel und Feuer vereinten sich, während in der Arena die völlige Eskalation entbrannte. Gemeinsam schrie man die ikonischen Zeilen: „Here am I, take me to the pearly gates / So I can look you in the eye when I spit in your face.” „Make some fucking noise!”

Völlig euphorisiert ließ uns die Band schließlich nach 90 Minuten mit Noahs finalen Worten zurück: „I’m the fucking king!” Whoa. Das hat gesessen!

Mauerfall

Ein letztes Mal kehrten die Musiker zurück, um Goodies in die Menge zu werfen. Doch dabei blieb es nicht. Noah kam erneut in den Graben. Mit einem strahlenden Lächeln klatschte er unzählige Hände ab und nahm sich Zeit, Autogramme auf Armen zu verteilen. Man sah ihm an, wie wohl er sich fühlte, wie sehr er es genoss, wieder mitten unter den Menschen zu sein, denen die Kunst seiner Band so viel bedeutet. Könnte dieser Abend schöner enden?

Noahs Aura schwang über alledem – unwirklich, absolut aufrichtig und getragen von einer Intensität, die sich kaum greifen ließ und doch alles durchdrang. Bad Omens entfachten etwas, das sich schwer benennen lässt und doch tief wirkt: Wie von Geisterhand setzte ein reinigendes Gefühl ein – leise, schleichend, als würde etwas freigelegt, von dem man zuvor nicht einmal wusste, dass es unter der Oberfläche schlummerte. Viele Fans verließen die Arena nicht einfach bewegt. Sie wirkten befreit. Und selbst Tage später hallte dieser Abend beharrlich nach. Bad Omens sind zurück – wie ein Phönix aus der Asche! Geläutert, gewachsen, mit neuer Klarheit. Auf das Gewitter folgte ein warmer Sonnenaufgang. Augen leuchten, Herzen erstrahlen. Und der Blick richtet sich bereits sehnsuchtsvoll Richtung Juni 2026: mit zwei weiteren Deutschlandkonzerten in Düsseldorf und Leipzig sowie Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park – als Top-Act der zweiten Bühne kehrt die Band zu uns zurück. Der Tourtitel stellte die Frage: „Do You Feel Love?“ Immer wieder schwirrt diese Liedzeile des Songs „Specter“ durch meinen Kopf. Nach diesem Abend ist die Antwort eindeutig. Oh ja, man spürt sie – stärker denn je! In der Musik, in der zurückerlangten Nähe, in der Authentizität der Band. Und manchmal genau dort, wo man nicht wusste, dass man sie gebraucht hat. Bad Omens fühlen sich richtiger an denn je. Herzlich willkommen an der Speerspitze des modernen Alternative Metals.

Setlist:

„Specter“ • „Glass Houses“ • „The Drain“ • „The Death of Piece of Mind“ • „Dying to Love“ • „Concrete Jungle“ • „Nowhere to Go“ • „Limits” • „Artificial Suicide“ • „V.A.N.“ • „Left For Good“ • „Anything > Human“ • „What Do You Want from Me?” • „What It Cost“ • „Like a Villain“ • „Just Pretend“ • „Impose“ ••• „Dethrone”

Text: Nadine Kloppert

Photos: Bryan Kirks